なぜ、SFAは日報化するのか

営業DXを推進する上で、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)を導入する企業は多く存在します。

営業DXを通じて、自社の営業プロセスや営業体制を再構築し、重点顧客やその顧客に対して提案できる商品が自動的にリストアップされ、効果的な営業活動を実現する・・・そういった目的のもとSFAやCRMは導入されます。

しかし、実際、営業DXにかなり力を入れている会社でも営業現場にいくと、SFAが単に営業実績の登録に終始している(いわゆる、日報化している)ということを、よく目にします。利用方法も他のチームや営業がどういった活動をしているのかの情報検索に使われている程度で、ダッシュボードもろくに使われていないということもよくあります。

実際、SFAを導入した企業同士の集まりでは、そういった苦労話がよく出てくるそうです。また、あるアンケートでは、SFAを導入した企業の約8割が成果を実感していないという結果も出ていると聞いています。

営業一人あたりの月額利用料を考えると、決して安くない投資ですが、その狙いと実際の現場の状況というのは大きく乖離しているといわざるを得ないようです。

なぜ、SFAは日報化するのでしょうか?

現場で何が起きているのか

当社でも、営業DXの相談はよく頂きます。数千名の営業規模で取り組みを進めている会社から、営業が10名にもみたない新規事業での取り組みなど様々です。

そのような現場でぶつかる壁を、挙げてみたいと思います。

-

1

二重入力が発生し、営業の負担が増している

-

2

営業が価値を感じていない

(例:口頭でも報告しているのに、あえて日々の活動を細かく入れる意味がないと感じている)

-

3

自社の商品サービスに、SFAの入力画面が合致していない

(例:商材の種類が多く、細かくデータ管理をしなくてはいけない場合)

-

4

別管理をExcelやスプレッドシートで行い、結果だけSFAに登録している

-

5

そもそもSFAに営業が入力していない

-

6

過去の実績登録だけがなされており、ネクストアクションが明確になっていない

-

7

よく言われるパイプラインが機能していない

(例:BtoBでクロスセルの商材も多く、一つの商材に適しているパイプラインと相性が悪い)

上記の中で代表的なものを、細かく説明してみます。

01 二重入力が発生し、営業の負担が増している

営業現場にいくと、二重入力が生じているケースが多々あります。よくあるケースは、課長や現場担当はSFAで入力しているが、挽回策を別シートで部長から求められたり、本部長から別のシートで今月、今週の動きを整理して提出するという指示(理由は、現場が入力するSFAの内容は、細かすぎるので重点顧客や数値データ全体感を把握したい)が出されたりすることです。

SFAのようなシステムは、実績を登録し、活動内容を集計し、分析や情報検索に活用していくということに対しては優れているのですが、計画系の業務、例えば、数値の全体状況を踏まえて、挽回施策を打ったり、修正計画を立てたりということには、使いづらい部分があります。

結果、より全体計画を踏まえたい本部長や部長からすると、SFAは使いづらいということになり、別フォーマットを現場に求めるわけです。現場からすると、SFAに日々入力しているのに、別途データを要求され、二重入力となり負担を感じるわけです。

本部長や部長から求められる内容と、目の前のSFAへの入力、どちらを重視するかというと、それは間違いなく本部長や部長が指示した内容の優先順位が高まります。

結果として、SFAの入力はルール上の最低限にして、日報化が進むということになります。

02 営業が価値を感じていない

営業マネージャー側からすると、SFAに案件の動きが登録されるのは、顧客の状況、案件状況が分かりやすく表示されるので価値が感じられます。

一方で、営業担当からすると、口頭の報告に加え、なぜ、そこまで登録しなければいけないのかと感じているケースがあります。優秀な営業マネージャーであれば、これくらい仕事だからやるべきと強く部下に言えますが、そうでないマネージャーからすると、嫌がる部下にやらせるのは負担と感じます。

実際、SFAを導入するコンサルティングをしていると、営業マネージャーから、具体的に成果につながった事例を部下に伝えて、部下の入力に対してのモチベーションを高めてほしいという要望がかなり強く出てきます。

営業担当がSFAに価値を感じられないと、入力されなかったり、入力されたとしても最低限にとどまるという問題が発生します。

上記のような様々な問題がある一方で、情報システム部門や経営企画部からは、SFAに統一するといっているのに、なぜ現場は動かないのかと感じているのが、営業DXの現場なのです。

営業DXを成果に結びつける2つのポイント

以上の問題に対して、成果を実現してきた会社の取り組みを分析していくと、営業DXを成果に結びつけるには、以下の2つがポイントになると考えています。

01 営業マネージャーにデータのとり方、使い方を習得させる

SFAを導入することによって、営業マネージャーが確認できる案件数が拡大します。ただし、その時に、営業実績を確認してアドバイスをするという従来型のやり方をしていては、マネジメントできる案件数を増やせるかどうか、かなり個々の営業マネージャーの力量によって左右されてしまいます。

そこで、ターゲットとしている顧客から案件を前に進める上で、どんな情報を獲得してきたらよいかを明確にし、その確認した内容をSFA上で確認できるようにします。これが実現できれば、営業マネージャーは、そのデータに基づいてより正しいアドバイスができるようになり、将来は、顧客の状況に応じて、追客すべき顧客や提案すべき商品をシステムが提案してくれる体制を作ることができます。

そのため、どんな情報を顧客からとってくるのかという設計をSFA上に組み込む必要があります。それができれば、営業マネージャーは各営業担当にその情報を顧客からヒアリングしてくるようにという指示を出せるようになります。

獲得すべき情報が明確になれば、今度はその情報の使い方を整理します。

特に、以下の場面での情報の使い方を整理することが大切です。

データのとり方とそのデータの活用方法が明確になれば、営業マネージャーは、SFAを活用して、より多くの担当、案件に対して効果的なアドバイスを行うことができます。

営業担当も自分が入力した内容に対して効果的なアドバイスをもらえるのであれば、SFAの価値を感じられるようになります。逆に、営業がSFAに価値を感じていないのは、入力した内容に対して、営業マネージャーから効果的なアドバイスがもらえていない可能性があるのです。

営業マネージャーにデータのとり方、活用の仕方を伝えることができれば、そのマネージャーを通じて、SFAの活用は間違いなく進んでいきますし、その体制ができれば、狙うべき顧客や提案すべき商品をAIなどを活用して個々の営業担当に提示することなども可能になります。

02 レポートラインを統一する仕組みを整備する

この場合のレポートラインのポイントは、以下2つを統一させることです。

-

POINT01

営業担当が日々入力する情報

-

POINT02

営業マネージャーやその上司が確認する情報

なぜこれが大切かを理解していただくためには、SFAが苦手とする領域(SFAだとやりづらい領域)を正しく理解することが必要です。これが整理できないと、SFAを利用しなくなるリスクが発生します。

SFAが苦手とする領域において、営業DXを推進する上で避けられないポイントが営業の予実管理の部分です。

前述しましたが、予実管理に伴う計画は、経験に基づく見込判断やどこまでコミットするのかという想いが入ってきます。営業担当がSFAで報告してきた各案件の確率をかけた見込み数値は、判断材料にはなるものの、組織における計画数値にはならないことを理解する必要があります。

計画数値を出すためには、SFAの案件が一覧化した形で出てきて、個々の案件の見込みや位置づけ(挽回施策の案件化など)、各数値や歩留まりを見極めながら、着地点をどこに設定するのかという判断を、システムの中で行える必要があります。

さらには、このような営業計画は、市場の状況や顧客の状況を踏まえて、管理する項目が変わります。つまり、そのような変化に対応できる必要があります。

この点、作りこんだシステムの変更は都度費用がかかるので現実的ではないと感じるかもしれませんが、営業の予実管理は営業戦略と深く連携しており、システムに合わせて戦略を諦めるわけにはいかないので、コスト的にできないのであれば、二重入力にせざるを得ないということになります。

二重入力をやめるためには営業プロセスや案件管理の体制だけではなく、営業予実管理や営業戦略に伴うレポートラインまで踏まえて、仕組み化をしないと実現できないのです。

価値を感じても二重入力が存在する限り、常に、SFAは陳腐化のリスクを抱えることになります。そのため、SFAを継続的に成果につなげていくためにも、レポートラインを統一する仕組みを整備することが、前提となります。

営業DXを推進するdbSheet

営業DXを推進する2つ目のポイントである、レポートラインの統一化(営業予実管理をSFAに組み込む)を進める上で、dbSheetというツールを提案します。

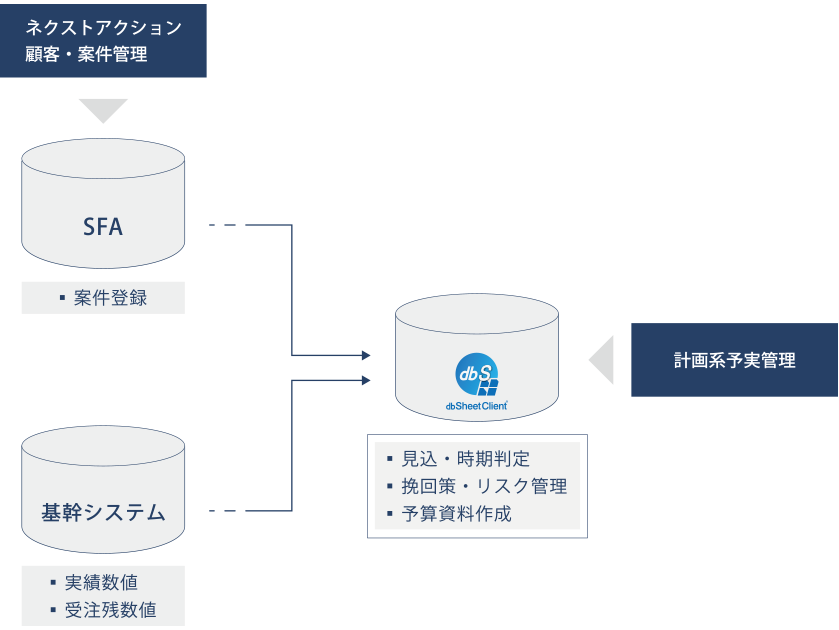

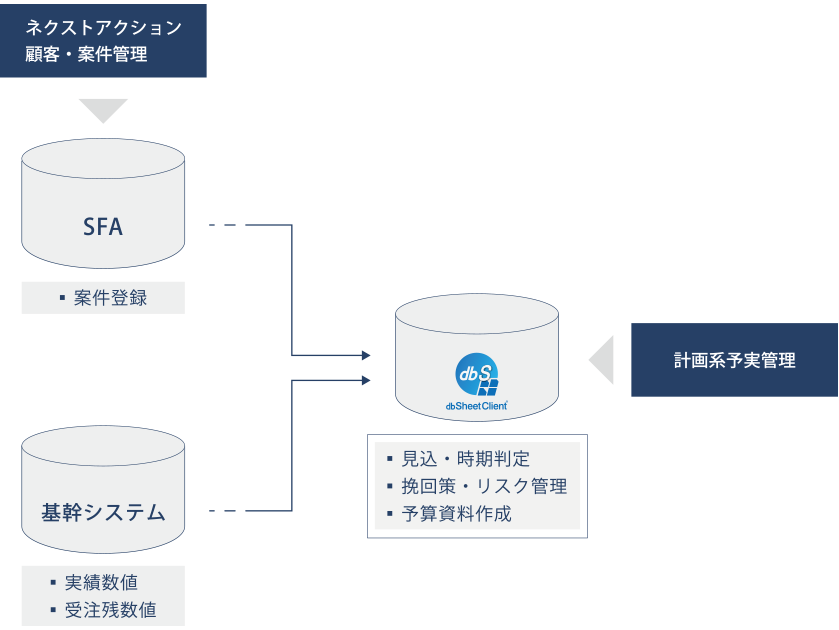

【dbSheetを活用したレポートライン統一のための仕組み】

dbSheetは、株式会社ニューコムが発売しているソフトウェアで、マイクロソフト社のExcel・Accessをそのまま活用しながらWebシステムへのレベルアップを実現するためのツールです。 Excel・Access にシームレスに「DB+ネットワーク機能」を付加できます。

dbSheetの商品ページはこちら

特徴はExcelをそのまま活用できるため、現場への導入負担がほとんど発生せず(画面の要件定義をExcelで行うこと、現在使用しているExcelをそのまま活用することも可能)、加えて高度なDB機能がありSFAやERPなどとの接続実績がある為、Excelの弱点であった、情報連携ができないという問題を解決することができます。

さらに、アジャイル開発に適しているため、営業戦略によって必要とする画面が変わっても、迅速に修正対応が可能です。また、ツールの技術を習得すれば、内製化による対応もでき、営業DXの取り組みにおいて、ツールとして適した理由になります。

シャープや、牛尾電機、JR九州、永谷園、紀文食品など、600社の導入実績があるツールです。

アジャイル開発に適したツールですので、まずは、低コスト、プロトタイプで、営業DXの成功事例を構築するまで活用し、成果が見えてきたらSFAから見込案件データ、基幹システムから受注データを取り込める仕組みを構築することもできます。

営業DXコンサルティング支援の流れ

-

STEP01営業DX体制設計

営業DXで成果を出すポイントについて整理します。

まずは、重点顧客や重点商品、競合サービスとの差別化状況を踏まえながら、顧客から獲得すべきデータが何か、獲得後そのデータをどう活用するのかを整理します。特に自主提案においてポイントになるニーズ喚起の仕方や、顧客のKBF(購買決定要因)を踏まえた提案の仕方を整理し、成果につなげられるプロセスを整理します。

一方で、営業部門としてどのように営業戦略(重点サービスの展開、重点顧客のアカウントプラン、数字の予実管理の体制)を行うかを整理し、そのマネジメントにおいて必要なレポートラインや報告フォームを設計します。

この段階では、次のテスト運営段階において、ブラッシュアップをするためのたたき台を作ることを目指します。

-

STEP02テスト運営

設計した内容に基づき、具体的なマネジメント体制でテスト運営を行います。具体的には案件進捗を検討する案件進捗会議や、案件に基づき営業戦略や営業数値を検討する予算会議などにおいて、テスト的に運営し、必要な情報が十分に網羅できているか、また、運営することによって成果を実現できるかを確認します。

テスト運営においては、dbSheetを活用し、プロトタイプの画面を設計し、実際に活用した内容を画面に落とし込みながら進めます。

ある程度、取得すべきデータやデータの活用方法が見えている組織であれば、実際に現場で活用しているフォーマットやツールに基づき、dbSheetのプロトタイプによる運営という本段階からスタートすることも可能です。

-

STEP03営業DX体制の展開

テスト運営により、具体的に成果を実現する流れが確認できれば、その流れに基づき、他の組織やチームに展開を行います。

必要に応じて、各営業マネージャーの案件進捗会議に同席し、営業担当に対するデータ取得の指導や、営業担当が報告してきたデータに基づきアドバイスができているのかを確認するという指導も行うことができます。

また、テスト運営以外の重点顧客や重点サービスに横展開し、成果の拡大を狙っていきます。

システム構築においては、dbSheetによる構築、dbSheetとSFAや基幹システムの連携を行います。必要に応じて、SFA内の画面やシステムを構築する場合は、そちらのアドバイスを行うこともできます。

AKIコンサルティングが選ばれる理由

01 営業プロセス構築・改善のプロフェッショナル

特に、BtoBの営業プロセス構築・改善において、豊富な支援実績があります。

支援実績業種:IT、建材商社、広告代理店、印刷会社、フランチャイズ加盟開発、家電メーカー、食品メーカー、化粧品メーカー、コンサルティング、イベント会社、等

02 営業DXの支援実績

SFAの設計支援、ナーチャリングやインサイトセールスの整理、顧客の購買プロセスの整理や案件進捗における顧客データの取得・活用方法の整理、全国営業拠点へのSFAの導入コンサルティング、dbSheetを活用したSFAや基幹システムとの連携など幅広いテーマでご支援を行っています。

03 dbSheetを用いた仕組み作り

600社の導入実績がある株式会社ニューコム社と連携し、dbSheetを活用した営業DXの仕組み作りのご支援を行っています。

アウトプット例(営業DXコンサルティング)

OUTPUT 営業DX

- データの取得・活用の体制

(重点顧客、重点サービス)

- 案件進捗会議の型作り

- レポートラインの整備

- SFAや基幹システムを活用した予算会議の型作り

- 営業マネージャーに対する教育指導

- SFAの画面設計

- 案件進捗会議や予算会議の

プロトタイプ・システム構築

支援形式と概算費用

| 支援形式 |

概要 |

期間 |

| 営業DX体制設計 |

重点顧客や重点サービスを軸に営業DXの体制を設計します。次のテスト運営を想定し、レポートラインを構築する部門を選定し、たたき台となる体制を設計します。

|

3ヶ月~6ヶ月 |

| テスト運営 |

設計した内容に基づき、テスト運営を行います。成果につながるかどうかを検証するため、ある程度営業のリードタイムを意識した期間を設定し、検証活動を行います。

dbSheetをもとに、プロトタイプで実際の画面をご覧頂きながら、進めます。本取り組みが完了する段階では画面仕様も現場と同意できている形になります。

|

6ヶ月 |

| 営業DX体制の展開 |

テスト運営した内容に基づいて展開します。ただし、重点顧客の特性や重点サービス、予実管理が大きく異なる場合は、先に設計フェーズやテスト運営フェーズを行ったうえで、展開フェーズ、構築フェーズに進みます。

テスト運営結果を踏まえて具体的な内容が見えてくる為、システムの構築や連携は、その内容を踏まえて改めての提案になります。

|

応相談 |

※重点サービスや重点顧客の数、営業拠点数、営業マネージャー数によって、期間は異なります。